北陸にある家康公のゆかりを探します

福井城(越前国北荘藩)

1574年(天正2年)2月8日 松平 秀康誕生

結城 秀康(ゆうき ひでやす、松平 秀康〈まつだいら ひでやす〉、天正2年(1574年)2月8日 – 慶長12年(1607年)閏4月8日)は、日本の武将、大名。越前国北荘藩(福井藩)初代藩主。

徳川家康の次男。越前松平家の祖。豊臣秀吉の養子となり羽柴秀康を、結城晴朝の養子となり結城秀康を名乗り、関ヶ原の戦い後、松平姓に復した。

生涯

出生

天正2年(1574年)2月8日、徳川家康の次男として遠江国敷知郡宇布見村で生まれた。

母は永見吉英の娘・於古茶(長勝院)。

幼名は於義伊(於義丸 / 義伊丸 / 義伊松)と名づけられた。

誕生地は、今川氏の時代より代官や浜名湖周辺の船・兵糧の奉行を務める源範頼の系譜である領主・中村正吉の屋敷であった。現存する同屋敷(建築物は江戸初期)内には、家康お手植えの松「秀康の胞衣塚」が残る[3]。この縁により、のちの歴代福井藩主は参勤交代の際、中村家で供応を受ける慣例が続いた。

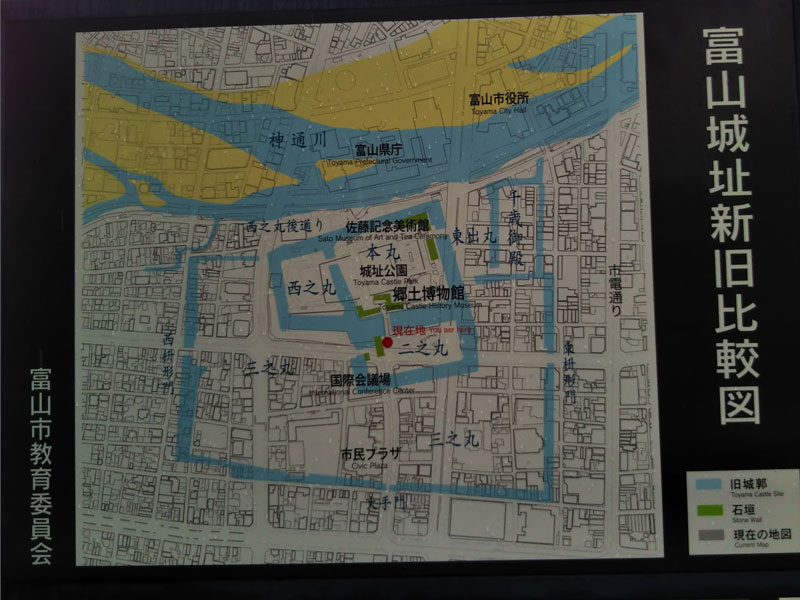

富山城

1584年(天正12年)旧暦12月

信長と秀吉(藤吉郎)、そして反秀吉派の筆頭であった柴田勝家。勝家と秀吉は同じ織田家に仕える武将だった。(繪本太閤記より)(1871年 芳虎著作 国会図書館収蔵)

織田信長の家督相続で窮地に陥った佐々成政は、三河国吉良(きら)の織田信雄(のぶかつ。信長の子)と浜松の徳川家康に挙兵を求めるため、わずかな供回りを連れて富山城を脱します。

しかし周囲は敵だらけ。隠密で動く必要があり、敵の目を避けるために厳冬期の北アルプス、ザラ峠を越えたと言われているのが、いわゆる「さらさら越え」の伝説です。

富山から北アルプスを越え家康と面談の為浜松に赴いていた富山城主の成政が、吉良で織田信雄と対面した。その往復に信州を通った」という記録があり、そのルートが「さらさら越え」であったといわれているが、現在までのところ確定的な情報はないとされています。

当時の「さらさら越え」とは、どのようなものだったのだろう?

今から400年以上も前、登山に関する装備も技術も限られた時代に、果たしてそのようなことが可能だったのだろうか?

この時代の雪山登山と言えば、カサにミノで雪を避け、足にはカンジキ、獣の毛皮を使った防寒具を身につけ…といった具合であろう。また、成政が通ったとされる「さらさら越え」ルートは、厳冬期ともなれば、人の背丈を超える積雪がある。もちろん凍傷や凍死の危険性も大きい。

雪深い山中を越えていく成政一行。推測される装備は雪を避けるためスゲガサやミノ、歩行を助ける杖、コッパ(雪かき)などだ。

イラストの中程に箱状の厨子(ずし)を背負っている従者がいますが、この中には「大姥尊像(おおうばそんぞう)」という、立山信仰に関係が深い像が入っており、成政一行がこの像を背負って「さらさら越え」をしたという伝説上の一コマを描いています。現在、その実物は大町市内にある西正院大姥堂(せいしょういんおおばどう)というお堂に安置されていますが、この像こそ成政一行が富山から北アルプスを越え、信州のこの地まで担いで運んだものだと伝えられているのです。

大姥尊像の高さは約40センチ、片膝を立てて着物がはだけた奪衣婆(だつえば)に似た姿だ。

尾崎神社

1643年に創建され、別名を金沢東照宮といわれる神社。

石川県 金沢市 にある 。

天照大神 、 東照大権現 、 加賀藩 三代藩主 前田利常 を祀る。 朱塗りの社殿には徳川家康の紋が散りばめられ、 金沢城 の 江戸 、 北陸 の 日光 と呼ばれ崇められた。

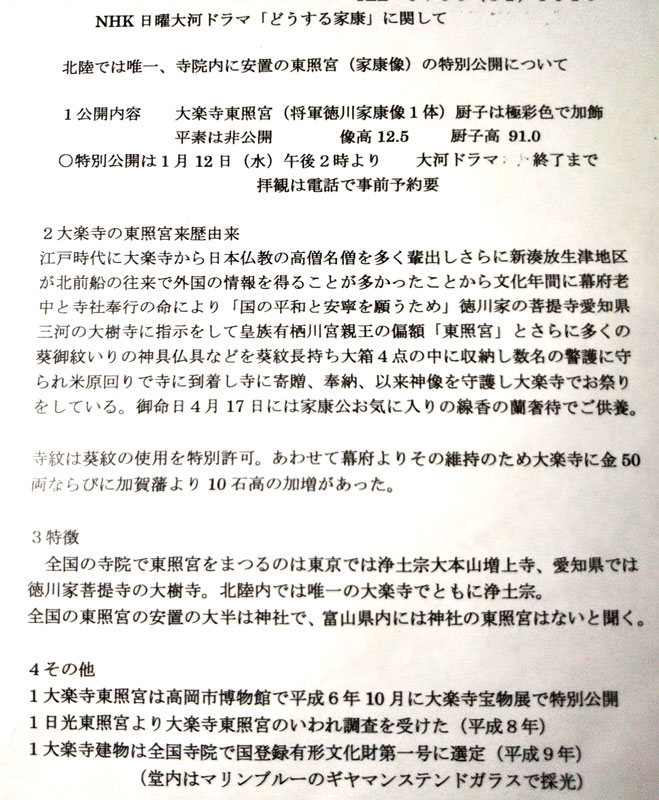

富山「大楽寺」

「NHKとやま」で家康像が特別公開

2023年1月12日のTwitter「NHKとやま」で家康像が富山で特別公開されるニュースを見つけたので射水市立町(旧新湊市)の大楽寺を訪れて拝んできました。(寺井会員)

(大楽寺拝観は、予約必要、拝観料300円が必須)

住職 田村晴彦氏から説明を聞いた。

(残念ながら御堂内は撮影禁止の為に撮影は出来ませんでした。)

住職の説明によれば・・・

「大楽寺の家康像は、徳川幕府が長持ち4棹に入れてわざわざ持参してくれたものであり、よその家康像とは値打ちが違う」とのこと・・・。

家康の書状 富山県内で発見

2022年5月23日北日本新聞に掲載

記事によると

徳川家康が越後春日城主堀秀治にあてた書状が県内で見つかった。

専門家によると1600年9月の関が原の戦いの前に書かれたものと分析。

これまでの資料にない新発見の一枚とのこと。